Beim Durchblättern eines Erinnerungsbuches aus den Jahren 1936 bis 1944 mischen sich unter heitere Geschichten aus dem Nördlinger Stadtleben und Gedichte über den Christbaum, das Lagerfeuer, den Winterwald, das „Heil der Natur“ und eine Frühlingsfahrt auch solche mit den Titeln „Deutsches Gebet“, „Gelöbnis an den Führer“, „Befreites Österreich“ – die einen ebenso liebevoll illustriert wie die anderen. Zeitgenössische Zitate auf deutsche Tugenden prangen neben einem kalligraphierten „So Gsell so!“. Blättert man weiter, so finden sich Tagebuchaufzeichnungen aus den ersten Kriegsjahren in Nördlingen, Bilder von Auftritten der Jugendkapelle, schließlich Tagebuchaufzeichnungen von der Front und abgeschriebene Feldpostbriefe. Die Aufzeichnungen schließen mit einem ganzseitigen Bild ab: Ein großes, schwarzes Kreuz, umschrieben mit den Worten: „Lass ruhen die Toten. Ein tiefes Weh die Welt durchzieht: es ist vom Scheiden das alte Lied, das Lied von den Toten; still liegen sie, Hügel an Hügel gereiht, dort unten ist Frieden – hier oben nur Leid.“

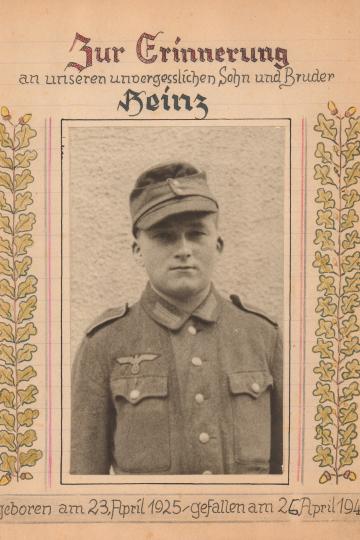

Das Buch trägt den Titel „Unser Heinz. 1925 – 1944“. Der Nördlinger Malermeister Karl Ehrentreich (1896-1974) hat darin die Erinnerungen an seinen ältesten Sohn niedergeschrieben und mit einer Hingabe gestaltet, die noch heute zu Tränen rührt. Heinz wurde am 25. April 1944, zwei Tage nach seinem 19. Geburtstag, von einem Granatsplitter getroffen und war sofort tot. Sein Grab befindet sich auf der Kriegsgräberstätte in Potelytsch/Ukraine.

Es sind Zeitdokumente wie dieses Buch, die uns einen unverfälschten Einblick in die damalige Gesellschaft und ihre Wertvorstellungen geben. Das Nebeneinander von fröhlichen Sommerausflügen und Versen des 13-jährigen auf den „Sieg“ des Dritten Reiches (1938), eine kleine Hakenkreuzfahne in der Zeichnung eines Zeltlagers führen uns auf frappierende Weise vor Augen, wie unbewusst und selbstverständlich der gelebte Alltag von der Ideologie des Nationalsozialismus durchwirkt war. Für uns heute ist es offensichtlich, dass sich damals etwas eingeschlichen hatte, was nichts Gutes verhieß. Die historischen Erfahrungen haben uns sensibler für solche Tendenzen gemacht. Die Zeitgenossen hatten diese Erfahrungen noch nicht, und nur eine Minderheit hat das Unheil kommen sehen, das Hitler und der Nationalsozialismus bringen würden. Viele haben die Weimarer Republik mit ihren politischen und wirtschaftlichen Krisen als chaotisch empfunden und setzten ihre Hoffnungen auf eine autoritäre Führungsfigur, die Deutschland nach dem Trauma des verlorenen Ersten Weltkriegs wieder stark machen würde. Tatsächlich folgten der Machtergreifung Hitlers (1933) ein wirtschaftlicher Aufschwung und außenpolitische Erfolge; gesellschaftliche Großereignisse wie die Olympiade 1936 in Berlin und Gemeinschaftserlebnisse in den Jugendorganisationen der NSDAP wirkten identitätsstiftend. Viele Jugendliche kamen mit den KdF-Fahrten erstmals aus ihrer engeren Heimat hinaus, in die Berge, in die aufstrebende Reichshauptstadt oder gar ans Meer. Zeitgleich liefen im Hintergrund bereits die Kriegsvorbereitungen, und die Pläne zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung wurden ins Werk gesetzt.

Die Zeit des „Dritten Reiches“, die vielerorts mit Euphorie begonnen hatte – geblendet von der Propagandamaschinerie einer allmächtigen Partei, die Andersdenkende ausschloss, verfolgte und ausschaltete – endete in der größten menschengemachten Katastrophe, die die Welt je gesehen hatte. Dass das nationale Hochgefühl im Verlauf des Zweiten Weltkriegs immer mehr der Ernüchterung wich, lässt sich ebenfalls aus den persönlichen Aufzeichnungen Nördlinger Familien ablesen.

Von 1939 an sind in der Chronik von Heinz und Karl Ehrentreich immer mehr Eiserne Kreuze eingezeichnet, die den „Heldentod“ eines oder mehrerer Nördlinger markieren; immer öfter finden sich das Wort „Fliegeralarm“ und schließlich Berichte über das Fallen von Bomben in der Heimat. Ein erster Luftangriff zerstörte im Oktober 1941 das Hotel „Deutsches Haus“ und forderte fünf Todesopfer. Eine neue, schreckliche Erfahrung; im Ersten Weltkrieg war die Front weit weg und ein Luftkrieg noch unbekannt gewesen. Die zermürbende und verlorene Schlacht bei Stalingrad 1942/43 brachte nicht nur für das Kriegsgeschehen, sondern auch in vielen Köpfen die Wende; mit der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 und spätestens mit den Flächenbombardements ab Februar 1945 wurde für jeden, der es sehen wollte, der bevorstehende Zusammenbruch des Dritten Reiches offensichtlich.

Elga Henning (1914-2004) hält in ihrem Tagebuch am 25. Februar 1945 fest: „Wir lernen das Kellergehen! Vergangene Woche fast jeden Mittag Tiefflieger im Raum Nördlingen. Maschinengewehrbeschuß und Bombenwurf. Oettingen stark mitgenommen. Alles sehnt sich nach dem baldigen Kriegsende.“ Unaufhaltsam drängte die US-Armee die Frontlinie immer weiter Richtung Süden zurück, begleitet von schweren Verteidigungskämpfen. Sie berichtet weiter: „10. April. Schwere Kämpfe um Crailsheim. Nördlingens Tore werden verbarrikadiert, um Nördlingen wird geschanzt, auf den Rieshöhen soll Artillerie stehen. Der Nördlinger Volkssturm untersteht ab heute dem Militär. In der Stadt herrscht Panikstimmung und maßlose Wut über diesen Wahnsinn und dieses Verbrechen. Viele sind schon fort, alle überlegen sich auf welches Riesdorf man am sichersten ginge. Man ist wie gelähmt vor Hilflosigkeit und Sorge.“ Nachdem eine Fliegerbombe am 30. März bereits die Georgskirche schwer beschädigt hatte, ging am 20. April ein Bombenhagel über dem Bahnhofsgelände nieder, der 33 Tote forderte. Die von der militärischen Führung hastig befohlenen Verteidigungsmaßnahmen erwiesen sich als sinnlos, da auch die Bevölkerung nicht mehr mitmachte. So verhinderte etwa der Feldwebel Andreas Egetemeyer (* 1918) durch sein beherztes Eingreifen die Sprengung der Brücke über die Kornlach vor dem Baldinger Tor. „Man weiß: regt sich der geringste Widerstand in einer Stadt, fällt nur ein Schuß gegen die Panzerspitzen, dann wird die Stadt in der nächsten Stunde von Bomben zusammengeschmissen, bis sich nichts mehr regt.“, so Elga Henning weiter. „Immer wieder schaut einer von den Männern ans Reimlinger Tor hinein nach den Barrikaden. Sie sind gottlob noch immer offen. Es wird Montag [23. April]; noch regt sich nichts. Endlich nachmittags gegen 18 h […] fahren Autos mit amerikanischen Offizieren am Rathaus vor und es erfolgt die Übergabe der Stadt. Am Dienstag ziehen Truppen durch, auch bei uns vorbei. Deutsche Soldaten hatten wir wenige gesehen; einige führerlose Haufen, zuletzt lagen weggeworfene Uniformen im Straßengraben und hingen Gewehre an den Zäunen.“

Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg. Das öffentliche und private Leben musste neu geordnet, Schäden beseitigt, Flüchtlinge untergebracht, unermessliches Leid verarbeitet, Demokratie gelernt und ideologische Verblendung eingestanden werden – mehr sich selbst als gegenüber anderen, was schwerfällt. Dennoch mögen viele schon beim Einmarsch der Amerikaner gespürt haben, dass „der Feind“ als Befreier kam.

Wenn wir uns dieser Tage an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnern, bedeutet dies auch 80 Jahre Frieden. Die historische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs mit über 60 Millionen Toten sollte die Welt gelehrt haben, wie wertvoll Frieden ist, und uns eine ewige Mahnung für die Zukunft sein. (dra)